診療科・部門

臨床検査科スタッフ

臨床検査科長 1名 臨床検査技師長1名 副臨床検査技師長 1名

主任検査技師 3名 臨床検査技師 4名

認定・資格者

| 細胞検査士 | 1名 | 有機溶剤作業主任者 | 1名 |

|---|---|---|---|

| 認定心電検査技師 | 2名 | 特定化学物質等作業主任者 | 1名 |

| 認定血液検査技師 | 1名 | 認定認知症領域検査技師 | 1名 |

| 超音波検査士(4名) | 体表臓器 2名 | 認定心理士 | 1名 |

| 循環器 4名 | 中級・バイオ技術者 | 1名 | |

| 消化器 3名 | ME第2種 | 1名 |

臨床検査は、患者さんの血液・尿・便などを用いて行う検体検査と心電図検査、超音波検査(エコ-検査)

などの患者さんに直接触れて検査を行う生理検査に大別されます。

当検査室は検体検査6部門、生理検査1部門で構成されています。専門的な認定・資格を有した臨床検査技師が、精度の高い検査結果を迅速に報告することを心掛け、日々業務を行っています。

各検査部門の紹介

一般検査(尿、便、その他の体液を用いた検査)

尿検査は、腎臓や膀胱の病気や糖尿病などの病態を把握するための検査です。

便潜血検査は、胃や腸の出血性病変の有無を調べ、大腸がんの早期発見に有効です。

髄液検査は、中枢神経の感染症、くも膜下出血、脳水腫などの診断に有効です。

胸水、腹水などの穿刺液の検査も行っています。

| 尿検査 | 尿中の蛋白、糖、潜血など自動分析装置を用いて分析を行なっています。また、顕微鏡を用いて尿中の赤血球や白血球、いろいろな臓器由来の細胞、各種円柱成分、結晶化した塩類などを観察しています。 |

|---|---|

| 便検査 | 消化管出血の有無を調べます。 |

| 穿刺液検査 | 外観や比重、細胞数、糖、蛋白などを測定し、細胞の種類を顕微鏡で観察します。 |

血液・凝固検査

血液中にある白血球・赤血球・血小板などの細胞を質的・量的に測定し、感染の有無、貧血、出血傾向などの病態を把握します。

凝固検査は血液の出血を止める働きと一度固まった血液を溶かす働きを検査します。

| CBC (血球数測定) | 赤血球 (RBC)、白血球 (WBC)、血小板 (PLT)、ヘモグロビン (Hb)、ヘマトクリット (Ht)、その他血球の大きさや密度などを測定します。 |

|---|---|

| 白血球分類 | 好中球、リンパ球、単球、好酸球、好塩基球などを分類します。 |

| 血液像 | データを参考に顕微鏡で血球の形態や異常な細胞がないか観察します。 |

| 凝固・線溶系検査 | 血小板や凝固因子による止血機構 (出血を止める仕組)、血栓を溶かす機能、抗凝固薬の効果を調べます。 |

| 出血時間 | 血液が固まり、止血するまでの時間を調べます。 |

生化学検査

血液を凝固させ遠心分離して得られた血清を用い、生化学自動分析装置で体内の酵素、脂質、含窒素成分、無機質、血中薬物濃度などを測定します。

| 肝機能関連項目 | 蛋白、アルブミン、 AST、 ALT、γ-GTP、ALP、LDH、アンモニア、総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール |

|---|---|

| 膵機能関連項目 | アミラーゼ |

| 腎機能関連項目 | 尿素窒素、クレアチニン、尿酸、電解質(Na/K/Cl)、シスタチンC、Ca |

| 循環器関連項目 | CK、CK-MB |

| 糖尿病関連項目 | 血糖、ヘモグロビンA1c |

| 免疫関連項目 | CRP、IgG、IgA、IgM、RF |

| 血中薬物濃度など | バンコマイシン、ジゴキシン |

免疫検査

ウイルス感染症や悪性腫瘍の早期発見につながる腫瘍マーカーやホルモンなどを調べます。

| 感染症関連項目 | HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体、HIV、PCT、TPLA、RPR |

|---|---|

| 甲状腺関連項目 | TSH、FT3、FT4 |

| 循環器関連項目 | NT-proBNP、トロポニンT |

| 腫瘍マーカー | CEA、AFP、CA19-9、PSA、proGRP、CYFRA |

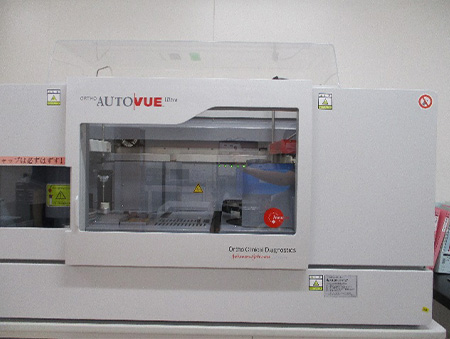

輸血検査

血液型、不規則抗体検査、交差適合試験などの輸血に関する検査、輸血用血液製剤の発注、保管、払い出しを行います。輸血システムによる管理運用を実施し、安全な輸血が行われるよう24時間体制で対応しています。

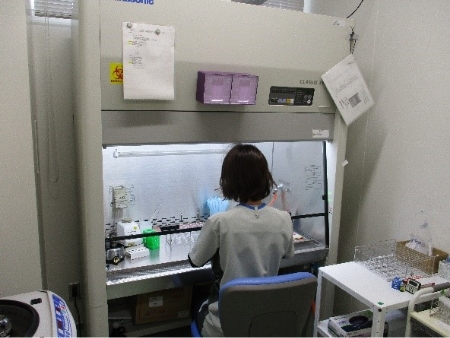

微生物検査(細菌検査)

微生物検査室では、患者さんから採取された様々な材料(喀痰・尿・便・血液など)の中に、感染症(肺炎・食中毒・髄膜炎・結核など)の原因となる細菌(肺炎球菌・MRSA・サルモネラ・病原大腸菌・結核菌など)の有無と、その細菌の治療に有効な抗菌薬は何であるかを調べるための検査を実施し、院内感染対策にも深く携わっています。

また、特定の細菌やウイルスの抗原や毒素を迅速に報告しています。

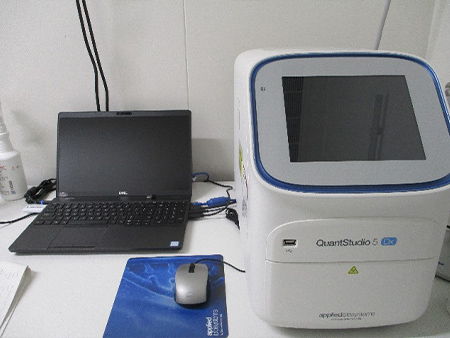

他にも、新型コロナウイルスのPCR検査やTRC検査、結核菌のTRC検査を実施しています。

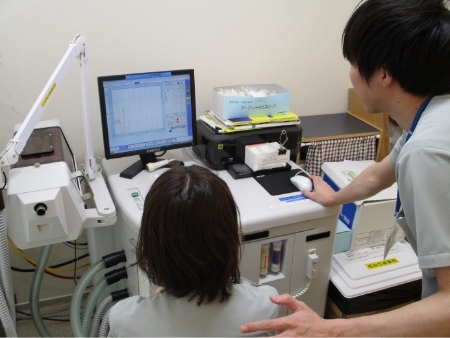

生理機能検査

患者さんの身体に接して検査を行い、生体の機能を調べる検査です。

心電図検査、肺機能検査、脳波検査や超音波 (エコー) 検査などがあります。また、CPXにも携わり、他部門と連携をとりながら業務を行っています。

1心電図検査

心電図は、心臓の活動により生じる電気的信号を波形として記録するものです。脈の乱れ(不整脈)、胸の痛み (心筋梗塞、狭心症等) の原因や病気診断のために行う検査です。

2負荷心電図検査

安静時の心電図を記録した後、一定時間踏み台をリズムに合わせて上り下りし、運動前後の心電図波形の変化を記録します。これにより、狭心症の有無やお薬の効果を調べます。

3ホルター心電図検査

電極を胸に貼り付け小型の記録器で24時間の心電図を記録します。「日常生活の中でどのような不整脈が出ているか」、また「動悸や胸が痛い時などに心電図の変化がどうか」などを調べることができます。

検査中でもシャワーを浴びることができるシャワー対応記録機も備えています。

4肺機能検査

肺・気管支などの状態や働きを調べる検査です。息を大きく吸い込んだり、吐き出したりします。この検査は最大限に努力した状態をみますので、何回か同じ検査をする場合があります。肺疾患の診断や経過観察、手術適応の判定などに有用です。

5脳波検査

小さな電極を頭皮にたくさん貼り付け検査を行います。脳から生じる微弱な電気信号を記録する検査です。てんかんや頭部外傷、脳血管障害の診断に重要な検査です。また、治療効果判定や術後の経過観察に役立ちます。

6長時間ビデオ脳波同時記録検査(ビデオモニタリング脳波)

通常の短時間脳波記録では検出困難な頻度の少ない「てんかん性異常脳波」や「発作時の脳波」の記録を行う検査です。また、てんかんの外科治療の適応をきめる際、てんかんの原因になっている異常部位を見つけるために重要な検査で、術後の経過観察にも役立ちます。

検査の日数は1~5日程度で検査の目的や発作の頻度によって異なります。

7血圧脈波検査(ABI)

仰向けに寝た状態で、両足首と両腕の血圧と、心臓の音を記録します。下肢動脈への血流障害、動脈壁の硬さ、動脈硬化による狭窄や閉塞など、高血圧・糖尿病・高脂血症などの生活習慣病から生じる動脈の変化を調べます。

8終夜睡眠時ポリグラフ(PSG)

主に睡眠時無呼吸症候群 (SAS) の診断、治療方針決定のために行う検査です。1泊2日の入院において、脳波を含めた15~20個のセンサーや電極を用いて記録します。

9聴力検査

健康診断や定期健診に必要な簡易聴力を行います (1000 Hz、4000 Hzの音を用います)。

10超音波(エコー)検査

超音波を体の表面から当て画像として表示し、様々な情報を詳しく得ることができる検査です。この検査は、痛みや放射線被曝がありません。

心臓、腹部、乳腺、表在、甲状腺、頸動脈、下肢静脈、下肢動脈、泌尿器 (腎臓・膀胱・前立腺) などの検査を行います。

11CPX

運動中の呼気中の酸素と二酸化炭素を採取することにより、どの程度の運動量であれば安全な有酸素運動が継続可能であるかの判定を行う検査です。

検査の際には、心電図電極、血圧計を装着し、口元にはマスクをして自転車をこいでいただく検査です。