診療科・部門

診療放射線科では、CT・MRI・核医学検査・一般撮影・透視撮影など、医療現場で求められる様々なニーズに対応しています。

放射線被ばくを伴う検査(CT・核医学検査・一般撮影・透視撮影)においては、被ばくの指標を示した「診断参考レベルDRLs2020」に基づき、検査目的や患者さんの体格に合わせ、質の高い画像情報を維持しながら最適な被ばく線量となるよう、安心・安全な検査を実施しています。

今後も、放射線科医と協議しながら最新の技術情報に基づいた診療画像を提供し、地域の医療機関・院内各診療科との連携強化に努めてまいります。

また、専門的な技術や知識の向上を図るため、学会参加・発表、資格取得などの自己研鑽にも積極的に取り組んでいます。

検査機器紹介

骨密度測定装置 Horizon Wi(東洋メディック株式会社)

2024年4月に骨密度測定検査装置を新規に導入いたしました。

骨密度測定検査とは、骨の密度や強度を測定する検査です。骨粗しょう症等の病気で骨の密度や強度が低下すると骨折を起こしやすくなります。検査をすることで骨折リスクを判定し、骨折を予防し適切な治療を実現します。

今回導入したのは最も信頼性が高いと言われているDEXA法の検査が出来る装置です。DEXA法とは、Dual Energy X-ray Absorptiometryの頭文字の略称で、2つの種類のX線を使用する方法です。

当院では骨折した際に日常生活への影響が大きい腰椎と大腿骨頸部を検査します。

画像 1.骨密度測定装置外観

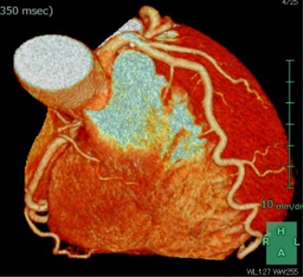

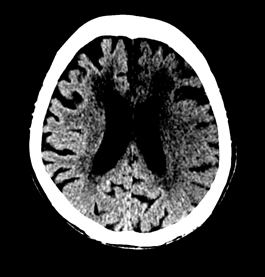

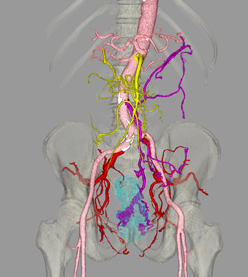

CT装置 AquilionPRIME(Cannon)

当院のCT装置は80列160スライス検出器のマルチスライスCTです。単純CT検査は5分程度、造影CT検査は10~20分程度で、短時間で質の高い検査が可能です。さらに造影剤自動注入装置・炭酸ガス送気装置・ワークステーションも備えており、様々な検査・画像処理に対応可能です。

画像 1.CT装置外観

画像 2.冠動脈CT

画像 3.頭部CT(脳梗塞)

画像 4.大腸癌術前CT

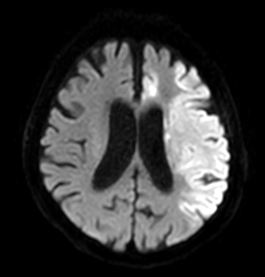

MRI装置 Ingenia 1.5T (PHILIPS)

MRI検査は強い磁力と電波を使って人体を撮影します。放射線は用いませんので放射線被ばくはありません。単純MRI検査は10~25分、造影MRI検査は30~45分程度です。

当院のMRI装置は開口径が広いため、検査時の圧迫感が少なく快適な環境で検査を受けていただくことが可能です。また検査時には大きな音がするため、装置付属のヘッドホンで音楽を聴きながら検査を受けていただいています。

画像 1.MRI装置外観

画像 2.頭部MRI(脳梗塞)

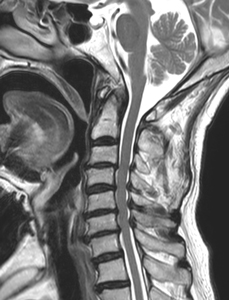

画像 3.頚椎MRI(椎間板ヘルニア)

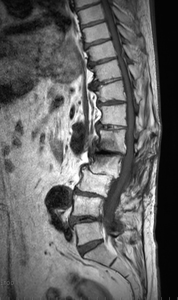

画像 4.腰椎MRI(圧迫骨折)

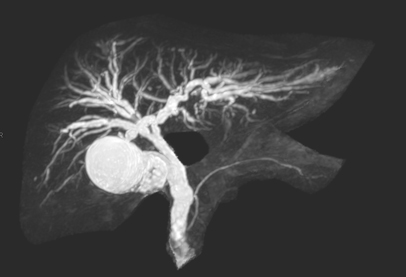

画像 5.MRCP(胆石症)

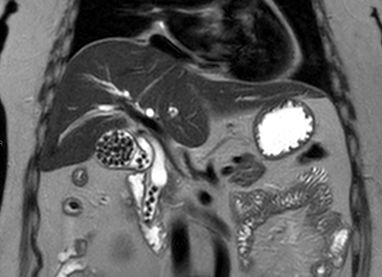

画像 6.腹部MRI(胆石症)

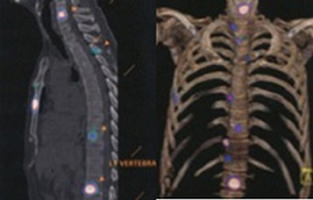

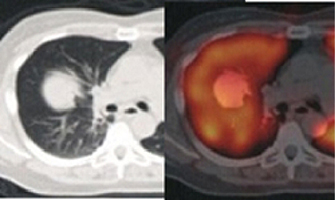

SPECT – CTSymbitaT2(SIEMENS)

当院の核医学検査装置(SPECT-CT)は、核医学装置と診断用マルチスライスCTを統合したSPECT・CT装置です。CT検査と、従来の核医学を合わせた全身領域の検査を1回で行うことが可能となりました。(画像1、2)それにより、診断能と検査効率が飛躍的に向上し患者さんの負担が軽減されます。当院における主な検査として、骨シンチ、脳血流シンチ、肺血流シンチ、心筋シンチ等があります。

画像 2.骨シンチグラフィと脊椎CTのフュ―ジョン

画像 3.肺血流シンチグラフィと胸部CTフュ―ジョン

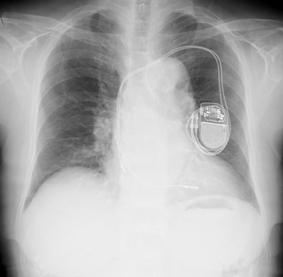

一般撮影装置(FUJIFILMメディカル)

2022年10月にX線検出器を最新のFPD(フラットパネルディテクタ)に更新しました。

一般撮影とはいわゆるレントゲン撮影のことで、人体に対してX線を照射し通過したX線を画像にする検査です。従来はX線を検出する物としてX線フィルムやIP(イメージングプレート)が使用されていましたが、FPDの登場により、今までよりも少ないX線の量でより高精細な画像を撮影できるようになりました。

また、撮影した写真はデジタル情報のため撮影後に画像処理を行うことができ、検査の質を向上させることができます。

画像 1.一般撮影装置外観

画像 2.胸部正面撮影

(ペースメーカー挿入後)

画像 3.手関節骨折 手術前後撮影

画像 4.大腿骨頚部骨折 手術前後撮影

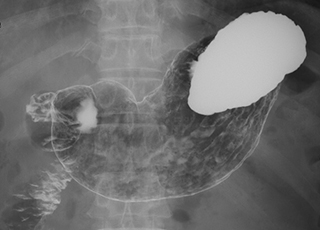

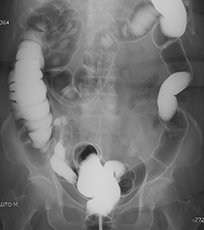

透視撮影装置 ZEXIADREX-ZX80(Cannon)

この透視撮影装置はFPDを使用し、従来の装置に比べ被ばく線量を低減しながら、精度の高い検査が可能となっております。

当院では主に胃透視検査、注腸造影検査などを行っています。また、内視鏡検査と併用して、CF(大腸ファイバー)やERCP(内視鏡的逆行性膵胆管造影)も行っており、直接病変を見ながら生検することも可能です。

画像 1.透視撮影装置外観

画像 2.胃透視検査

画像 3.注腸造影検査